Buchgenres

Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen

Anzeigen

Bücher

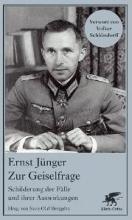

Zur Geiselfrage

| ISBN | 3608939385 | |

| Autor | Ernst Jünger | |

| Verlag | Klett-Cotta | |

| Sprache | deutsch | |

| Seiten | 160 | |

| Erscheinungsjahr | 2011 | |

| Extras | - |

Rezension von

Matthias Pierre Lubinsky

Als im Jahre 2003 Ernst J├╝ngers Denkschrift ┬╗Zur Geiselfrage┬ź erstmals erschien, hat sie keine nennenswerte Debatte ausgel├Âst. Dem Text wurde weder literarische Bedeutung beigemessen noch eine historische Bedeutung, die in der Forschung wirklich neue Erkenntnisse erbracht h├Ątte.

weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Nun bringt Ernst J├╝ngers Verlag Klett-Cotta diese Schrift erstmals in Buchform heraus, - und es zeigt sich acht Jahre sp├Ąter, dass J├╝ngers Schilderung in der Tiefe wirkt. Sie hat ├Ąhnliches Gewicht wie die Stauffenberg-Verfilmung mit Tom Cruise, die in den USA das extrem simplifizierende Bild vom Deutschen ins Wanken brachte. Diese Denkschrift des ab 1941 in Frankreich stationierten Offiziers

J├╝nger schildert die Problematik der deutschen Besatzungsmacht, auf Befehl aus Berlin nach erfolgten Attentaten auf deutsche Soldaten seitens franz├Âsischer Untergrundk├Ąmpfer, Vergeltung ├╝ben zu m├╝ssen. In Paris hatte sich eine gewisse Elite von Offizieren gefunden, die dem Nazi-Regime ablehnend gegen├╝berstanden und versuchen wollten, Schlimmeres zu verhindern. Freilich geschah dies individuell: Manch einer beteiligte sich am Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944; andere begn├╝gten sich mit einer Art von innerer Emigration. Die genaue Positionierung von Ernst J├╝nger ist unerforscht.

Die Aufzeichnungen tragen den Untertitel ┬╗Schilderung der F├Ąlle und ihrer Auswirkungen┬ź und sind von protokollarischer Objektivit├Ąt. (┬╗Die Erschie├čung war um 10.40 Uhr vor├╝ber.┬ź)

Der Milit├Ąrbefehlshaber Frankreich, General Otto von St├╝lpnagel, beauftragte J├╝nger, die Problematik der Rache-Erschie├čungen zu dokumentieren. Ernst J├╝nger schildert in seinen literarisch-stilisierten Pariser Tageb├╝chern unter dem Datum des 23. Februar 1942 einen Besuch ┬╗zum Tee beim scheidenden Oberbefehlshaber┬ź: ┬╗Er hatte mich wegen der Geiselfrage rufen lassen, deren genaue Schilderung f├╝r sp├Ątere Zeiten ihm am Herzen liegt. Sie ist ja auch der Anla├č, aus dem er jetzt geht.┬ź J├╝nger schildert seinen Vorgesetzten als honorig, aber gleichzeitig zu weich, als ┬╗h├Âlzern und melancholisch┬ź. Der Herausgeber der Denkschrift, Sven Olaf Bergg├Âtz, erl├Ąutert in seiner Einf├╝hrung die Biographie des Wehrmachtsgenerals, der als besonders pflicht-beflissen galt. St├╝lpnagel erhielt 1928 die Regelbeurteilung: ┬╗Tief veranlagte Pers├Ânlichkeit mit fast ├╝bertriebener Gewissenhaftigkeit.┬ź Diese Gewissenhaftigkeit bedeutete aber auch ein massives Festhalten am preu├čischen Ehrenkodex, der den Adligen dazu trieb, in Berlin gegen die befohlenen Erschie├čungen ebenso zu protestieren wie gegen den sch├Ąndlichen Raub ┬╗beschlagnahmten j├╝dischen Kunstbesitzes┬ź.

So f├╝hrt ein Einlassen mit dieser Dokumentation J├╝ngers in tiefere Schichten einer Wahrheit der j├╝ngeren deutschen Geschichte. St├╝lpnagel hatte eine Aufgabe, der kein Mensch gerecht werden konnte. Er selbst zog die Konsequenzen und bat Anfang 1942 um seine Abberufung, wessen unverz├╝glich stattgegeben wurde. Ernst J├╝nger hat ein Gespr├Ąch mit St├╝lpnagel in seinen Aufzeichnungen notiert, die den sp├Ąter ver├Âffentlichten Tageb├╝chern zugrunde liegen. Doch hat J├╝nger diese Passagen vor der Ver├Âffentlichung gestrichen: ┬╗Erfahre von ihm, da├č er nicht, wie ich angenommen hatte, grunds├Ątzlich gegen Erschie├čungen von Geiseln gewesen war. Er stellte seinen Widerstand vielmehr als Folge politischer Erw├Ągungen dar. Ma├č zu halten sei besonders notwendig im Hinblick auf das Kriegspotenzial.┬ź

Des Beobachters Entt├Ąuschung spricht auch ohne jedwede Kommentierung aus den Zeilen. Der Buchausgabe ist ein Vorwort von Volker Schl├Ândorff vorangestellt, der sich durch J├╝ngers Schrift zu dem Film "Das Meer am Morgen" hat inspirieren lassen.

geschrieben am 15.11.2011 | 484 Wörter | 3212 Zeichen

Kommentare zur Rezension (0)

Platz für Anregungen und Ergńnzungen