Buchgenres

Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen

Anzeigen

Bücher

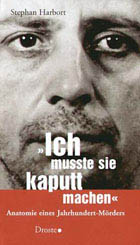

Ich musste sie kaputtmachen

| ISBN | 3770011740 | |

| Autor | Stephan Harbort | |

| Verlag | Droste | |

| Sprache | deutsch | |

| Seiten | 384 | |

| Erscheinungsjahr | 2004 | |

| Extras | - |

Rezension von

Alexander Rosell

Der Sachbuchkrimi âIch musste sie kaputtmachenâ liest sich wie ein Thriller berichtet aber von dem wohl schwĂ€rzesten Kapitel der deutschen Krimialgeschichte â von dem Fall, der von der Presse als âKannibale vom Rheinâ publiziert wurde. ErzĂ€hlt wird die Geschichte des âJahrhundert-TriebtĂ€tersâ, Joachim Kroll, der mehr als zwei Jahrzehnte seinen Trieben unbehelligt folgen konnte, bevor er Ende der 80er Jahre eher ungeplant der Polizei ins Netz ging.

weitere Rezensionen von Alexander Rosell

Mit dieser Festnahme beginnt nun auch das Buch von Stephan Harbort, der den Fall in allen Fassetten beleuchtet. Angefangen von Krolls Kindheit bis hin zu seiner Vernehmung versucht Harbort, der als hauptberuflicher Kriminalist arbeitet, die Lebensgeschichte Krolls zu rekonstruieren. Er beschreibt den Lebenslauf eines unterdrĂŒckten EinzelgĂ€ngers, der ĂŒberwiegend in seiner Traumwelt lebt und sich seine Taten vielmals fiktional ausmalt, bevor ihn seine Triebe zur eigentlichen Tat zwingen.

Der Sachbuchkrimi, der sich anfangs noch etwas hölzern und konstruiert wie eine Folge von Aktenzeichen XY liest, gewinnt im Verlaufe der Handlung an Schwung. Der harte Schreibstil mit kurzen SĂ€tzen und faktenbasierten Beschreibungen wandelt sich zusehends in einen mitreiĂenden ErzĂ€hlfluĂ.

Man hat den Eindruck, daĂ der Autor mit jedem Satz ein wenig mehr wagt und bald sogar typische Stilelemente von Kriminalgeschichten aufgreift. So wird bei der Ermittlungsbeschreibung des ersten Mordes (S. 50ff) neben dem weiterhin ausfĂŒhrlichen und detailreichen Bericht zum ersten Mal richtige Spannung spĂŒrbar, da etwas vermeindlich wichtiges kĂŒnstlich lange unaufgeklĂ€rt bleibt (âAllgemeines Erstaunen löste hingegen etwas aus, was [...] rechts neben der Leiche in Höhe des Kniegelenks gefunden wurdeâ).

Auffallend lyrisch geben sich auch einige Textstellen im mittleren Bereich des Krimis: âSeine Mutlosigkeit versuchte er zu kaschieren, seine Erfolglosigkeit zu relativierenâ (S.44 1,2) / âBegierig war er eingetaucht in die blutige Vision seiner Ominotenzâ (S.45 9,10) / âFrustration und Obsession hatten sich fĂŒr einen Moment gefunden, ein hochexplosives Gemischâ (S.60 10,11).

Bei dem kriminalistischen Hintergrund des Autors liegt allerdings die Vermutung recht nah, daĂ der literarische Wert des Buches eher eine sekundĂ€re Rolle spielt. Viel markanter sind folglich auch die Textstellen, in denen die Psyche und kriminalistische Klassifizierung von SerientĂ€tern beleuchtet wird. Schnell wird die Kernaussage des Autors offensichtlich: âMan muĂ SerientĂ€tern psychisch helfen und darf sie nicht wegsperrenâ.

In drei zentralen Kapiteln (9,10,27) bezieht der Autor Stellung zu seinem Standpunkt und klĂ€rt ĂŒber die Erkenntnisse moderner Krimialistik auf. In Kapitel 9 fĂŒhrt er einen anklagenden, teils ironischen Monolog zur traditionellen Klassifizierung von SerientĂ€tern â ĂŒber die allgemeine Aburteilung der TĂ€ter als bestialische Monster und zerstörender Fabelwesen. Aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, ist auch Joachim Kroll ein Opfer seinen eigenen Psyche. Im anschlieĂenden 10. Kapitel ist knapp geschildert, wie er ĂŒberwĂ€ltigt von seiner Traumwelt nur sehr verstört in die reale Welt zurĂŒckfindet, was durchaus einen plausiblen Grund seiner Taten und der Tatfortsetzungen liefert.

Wenn die gerade genannten Kapitel eher abstrakt zu deuten sind, befaĂt sich Kapitel 27 mit einer ganz praktischen Hinterfragung des Falls Kroll. Warum konnte der TĂ€ter so lange unerkannt bleiben? War es ein Fehler bei der Polizei? Sicherlich sind diese beiden Fragen nicht eindeutig zu klĂ€ren, trotzdem liefert der Autor einen interessanten Ansatzpunkt, in dem er die Organisation der polizeilichen Infrastruktur kritisch hinterfragt.

Man kann also festhalten, daĂ der Sachbuchkrimi âIch musste sie kaputtmachenâ eine durchaus interessante Beleuchtung eines der prominentesten deutschen KriminalfĂ€lle ist. Was das Buch auĂergewöhnlich macht, ist die Tatsache, daĂ Harbort als Experte fĂŒr Serienmorde in literarischer Form mit den bestehenden Vorurteilen aufrĂ€umen möchte, um seine Leser fĂŒr dieses vielschichtige Thema zu sensibilisieren. Dabei gelingt ihm stets der Balanceakt die Spannung aufrecht zu erhalten, aber nicht unsachlich zu werden, aufzuklĂ€ren, aber nicht zu weit zu gehen. Auch die Beschreibung der Morde bleibt innerhalb vertretbarer Grenzen, die weit genug gefaĂt sind, um dem Leser ein eindeutiges Bild zu vermitteln, ihn aber nicht abschrecken.

Das Buch ist also mehr als das schnörkellose PortrĂ€t eines Massenmörders, oder eine spannende Kriminalgeschichte fĂŒr zwischendurch. Vielmehr regt es zum Nachdenken an und rĂŒckt SerientĂ€ter aus dem Licht der bestialischen Monster.

geschrieben am 20.09.2004 | 642 Wörter | 4080 Zeichen

Rezension von

Claudia Jacobs

Ich musste sie kaputtmachen!

weitere Rezensionen von Claudia Jacobs

Nicht umbringen, töten, erwĂŒrgen oder was auch immer, nein "kaputtmachen" wie ein altes, nicht mehr gebrauchtes oder betrauertes Spielzeug.

Harbort signalisiert mit diesem Wort schon zu Anfang, dass Kroll empathielos tötete. Sein ganzes Leben hindurch gab es fĂŒr ihn nur seine eigenen GefĂŒhle, die fast durchweg destruktiv waren. Schon als kleines Kind bekam Kroll seine Bedeutungslosigkeit von der Familie vor Augen gefĂŒhrt. Sein ganzes FĂŒhlen war bald geprĂ€gt von jenem "komischen" GefĂŒhl, das letztendlich und konsequent zu seinen Taten fĂŒhrte.

Wie es dazu kam, vermittelt Harbort so anschaulich, dass man bald mitfiebert, ob er ein Opfer findet oder nicht. Erst wenn er es findet, kommt der Schauer, der am Anfang noch fehlte. Zu sehr kann man sich in die Seele dieses Menschen versetzen, als dass man ihm nicht einen Erfolg gönnen wĂŒrde. Bis man begreift, welches Resultat ein solcher Erfolg haben wĂŒrde. Dann erst kommen Ekel und Abscheu, dafĂŒr aber umso heftiger.

Hier wird wieder einmal klar, wie wichtig es ist, dass man selbst dem uninteressantesten Menschen ein wenig Beachtung schenkt, damit er nicht, wie hier beschrieben, fast zwangslĂ€ufig auf abwegige Art seine Beachtung holt. Ein winziges GefĂŒhl der Schuld keimt dennoch auf in Kroll. Es gelingt ihm aber, dieses GefĂŒhl immer wieder auszuschalten.

Diese Zeit der massenhaften Sexualmorde korrespondiert auf unglaubliche Weise mit dem noch mangelhaften Wissen, sowie den unzulĂ€nglichen Untersuchungsmethoden dieser Zeit. So entkommt er immer wieder, weil andere verdĂ€chtigt, weil andere fĂŒr seine Taten verurteilt werden.

Heute wĂ€re es bedeutend leichter, ihn zu fassen. Darum auch meine Hochachtung vor den Kriminalisten jener Zeit. Auch das hat Harbort sehr gut beschrieben, und es wird fĂŒr den Leser verstĂ€ndlich, dass die Ergreifung erst so spĂ€t erfolgte. Man möchte in das Buch hinein um Hinweise zu geben, die man als Leser den Kriminalisten im Buch voraus hat.

Die GefĂŒhle der beteiligten Menschen, ob Eltern, Nachbarn oder Ermittlern, werden hier mit wenigen, ausdrucksstarken Worten geschildert. Die Eltern, deren Leben aus allen Fugen gerĂ€t, die Arbeitskollegen, die Ihren Abscheu und ihre Gewaltphantasien gegenĂŒber dem TĂ€ter aussprechen, der Ermittler, der selber Kinder hat und den Gedanken an die toten Kinder nicht los wird.... allen verleiht Harbort Platz und lĂ€sst uns, als Gesellschaft, mitschuldig werden.

Mein Fazit?

Ein Muss fĂŒr jeden, der sich auch nur im geringsten fĂŒr KriminalfĂ€lle interessiert und gleichzeitig ein Werk, das unser eigenes Handeln so manches Mal in Frage stellt.

geschrieben am 18.05.2017 | 394 Wörter | 2239 Zeichen

Kommentare zur Rezension (0)

Platz für Anregungen und Ergänzungen